房屋税刚落地,水税又来了...

起风了,12月1日水税将全面上线..

它就是《办法》税改后的升级版,与前两度水资源试点相比,最显著特点是,扩大了地方税收管理权限,包含减增和免征优惠政策、简化税额标准、地方有自主定税空间...

确切说,以前这部分税制统一归中央管辖,现在地方放开了。再直白点,就是点着灯笼想办法给地方创收....

原因也很简单,和“化债”有异曲同工之妙。地方债,作为限制各地方发展的拦路虎,迫切减轻各地方债务是目前国家主要瞄准方向,为地方化债成必然结果。

那水改和这有啥关系?当然有。《办法》中多为专业术语,没具体说点到即止,用专家话理解就直白多了:水资源税收入全部归属地方。等于是换了种方式让地方财政增收,目的也非常简单就是为了缓解债务...

至于说什么保护水资源,合理利用资源这只是一种说法。

增财收入,才是最终目的....

水税这又是一个新的名词,它的前身是水资源费。我们在使用水资源时用多少水给多少钱就相当于包含纳税了,现在作为单一税种变成水税。它的实施短时间看不出对我们的影响,但从长远看,影响是方方面面的。

大家最担心,是12月1日水税实施后我们喝水要不要交税?家庭用水要不要交税?农业灌溉用水要不要交水...

此外,还有自打井水等。

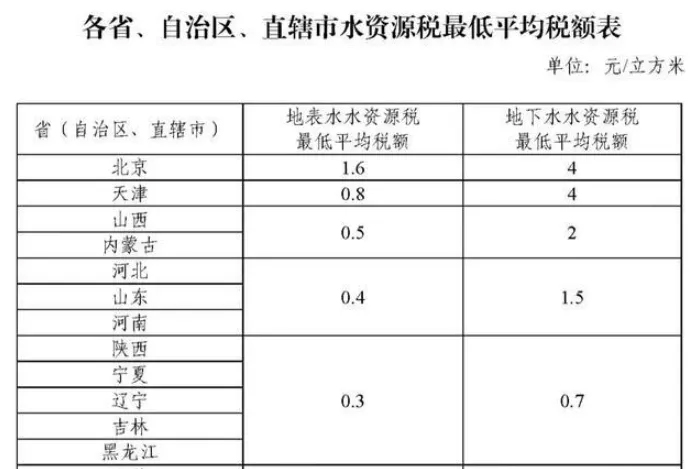

针对这些《办法》中明确表示水税范围,其一对规定限额内的农业生产取用水五中情形免征水税;其二对洗车、洗浴、高尔夫、滑雪等特种取用水从高确定税额;其三2016年7月开始对包括河南、四川、陕西等10个省份启动水资源收费标准。

那么2024年12月1日起,将由新水改替代。

也就是说此前种种不合理收费,即将成为过去式。但大家仍担心“水税全国扩张”会不会增加大家的负担?《办法》中有句话其实已经明确告诉了大家“原则上不增加用水负担”。

很明显了吧!既然是原则上就会有变数...

水税就像一把双刃剑,同属“苛捐杂税”中的一种,只不过单独领出来它具有特定作用。那么水改实施后确实能起到一定的水资源调节作用,促进合理利用、避免浪费...

它的实施也会让一些行业不太好过。

首当其冲就是那些高耗水大型企业,中小型企业,以及依赖水盈利这部分行业。

比如洗车行、造纸厂、洗浴等。反正就是高用水用于生产经营这些类目。有了水税,就意味着每用一立方水,都会附加标准的一立方水税。

其次是农业取用水,前面说了在“规定限定额度内取用水”实施优惠政策,免征水资源税。换句话说超过额定还是要交的。这对大承包户是个巨大考验...

目前,某些省份地区,田间用水要收取水费就很令人厌恶...

希望水改后,能缓解这一不合理情况...

最后是居民用水。《办法》中说城镇公共供水企业缴纳的水资源税不计入自来水价格,在终端综合水价中单列,并可以在增值税计税依据中扣除。

翻译过来就是,居民用水不征收水税,由企业提供方事先缴纳。

但间接影响是有的,这部分钱终将还是会转嫁到我们身上,比如提高每立方水价格。总体来看任何一种新诞生的“税种”,短期看势必对一些行业造成影响增加负担,长期看,这种负担必将转嫁给全民所有人。

当然所谓水改,只针对常规用水,不包含再生水、积蓄雨水、海水及海水淡化水、危险水等非常规水资源。还那句话,没有实施后出现的案例很多人理解不一样。

我还记得一句话,一切为了人民!

那么,任何增加人民收入的,都是被人民喜欢的;同样,任何增加人民负担的,都是不被人民喜欢的。就像国道收费,就是收钱,没钱收钱,对得钱的就是合理,合法不合法,应该会合法,是不是大家都认为合理可不一定。

我们当然希望用最大的期待,期待人民幸福。

那为什么说最终会转嫁给所有人?很好理解,生产成本增加了,会直接反映到终端商品上,任何基础物料的增加,最终都会转嫁到商品上。

最简单例子,洗浴场用水成本增加,那洗浴的人将付出更多的钱;同理洗车用水成本高了,也会反映在洗车成本上。

而涉及基础用水行业,也都会因此转嫁生产成本,长远来我们会发现好多东西都变贵了就是这个道理。另外涉及居民用水,因为地方自主权限的放开会不会往水费里添加污染处理费,消防费等费用也是另说,这要看各地方有没有良心...

我认为,水改是可以缓解地方财政债务压力,同时提高资源利用率,但这种负担最终还是会转嫁到每个人身上,水改的初衷,应该是让大家减负,而不是因为税增加负担。

过重税负,只会适得其反...

近些年各种税层出不穷,不局限中国,国外比之我们更甚。这些所有税的目的只有一个充盈财政。但人们要因此承担更多的负担。都2024年了科技进步到这一步,税应该越来越小,贫富差距越来越小,但就目前来看显然想当然...

遇到困难大家同舟共济开源节流很正常,但是一味开源,一点都不提节流的事就过分了。

有人负责岁月静好,有人负责负重前行。

老百姓体谅朝廷难处,可谁体谅老百姓了。

自古未闻水有税,而今只剩屁无捐

对此,你这么看?欢迎大家给我留言讨论,如果认同,请转发点赞点个在看支持,谢谢

上一篇:全国秋粮收获约七成

下一篇:邯郸推进城市更新十二项攻坚行动!

国家主席习近平:宪法是国家的根本法,是治国安邦的总章程,具有最高的法律地位、法律权威、法律效力,具有根本性、全局性、稳定性、长期性。任何组织或者个人,都不得有超越宪法和法律的特权。一切违反宪法和法律的行为,都必须予以追究。

《中华人民共和国宪法》第五条规定:一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。一切违反宪法和法律的行为,必须予以追究。任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。

《中华人民共和国宪法》第二十七条规定:一切国家机关和国家工作人员必须倾听人民的意见和建议,接受人民的监督。

《中华人民共和国宪法》第三十五条规定:中华人民共和国公民有言论、出版的自由。

《中华人民共和国宪法》第四十一条规定:中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利。