图片来自网络,侵权必删

图片来自网络,侵权必删

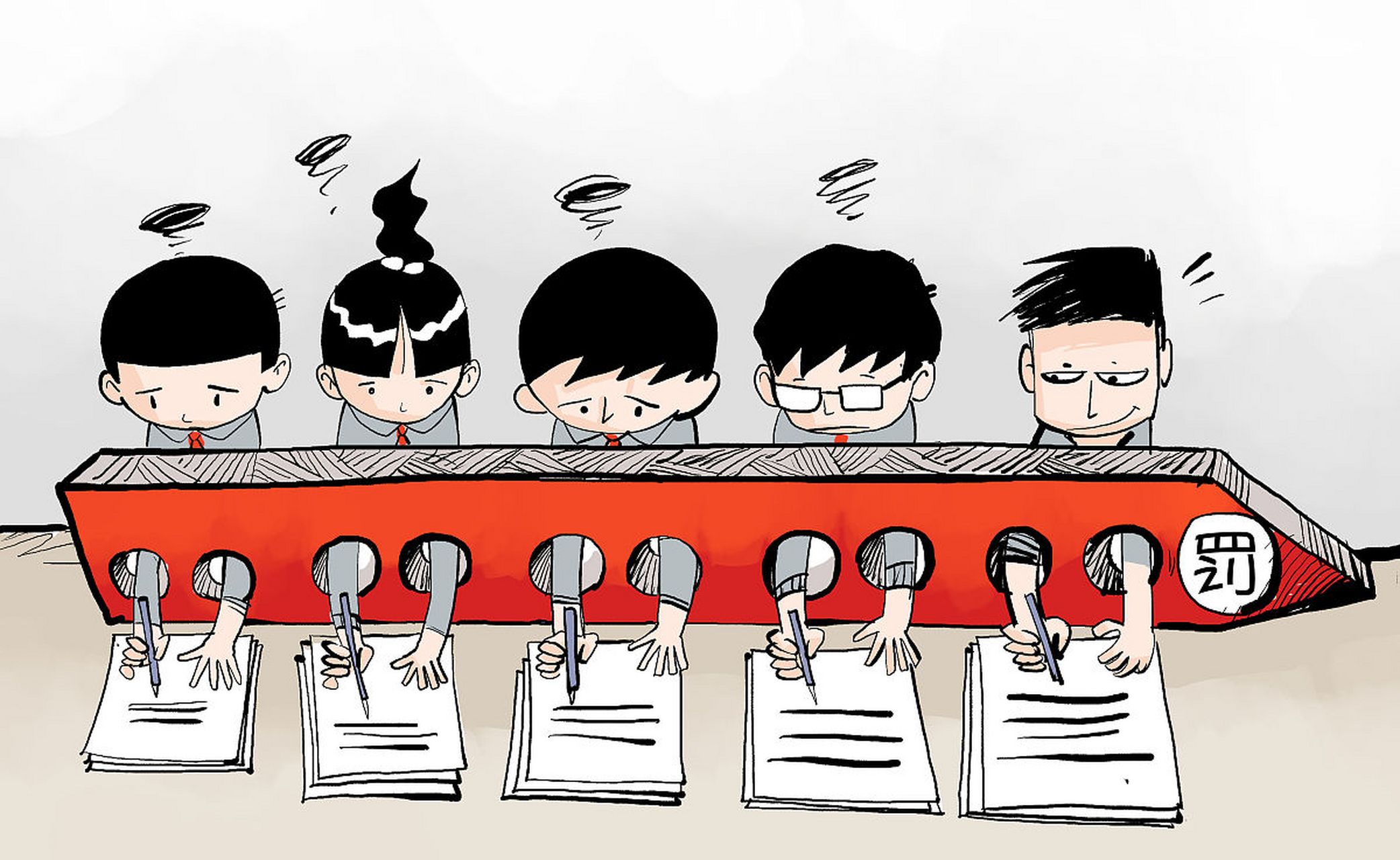

当张三在高考志愿表上郑重写下某警校的名字时,他或许未曾料到,那个曾给他带来身心创伤的父亲,会在多年后再次以一种意想不到的方式,阻断他对理想的追逐。政审的“红灯”亮起,他的警察梦就此破碎。

无独有偶,一位身怀六甲的法学女学生,白天为丈夫的刑事案件四处奔走,却不得不在夜深人静时,陷入到对未出世的孩子未来的深深忧虑中;邻家少年,成绩优异,满心憧憬着军校生活,最终却因父亲的“案底”,与梦想失之交臂。这些现实场景,如同一把把利刃,划破了看似平静的社会表象,将当代政审制度中“连坐”争议的矛盾与困境,赤裸裸地展现在公众面前。

“连坐”制度,在中国历史的长河中源远流长,可追溯至夏商时期。彼时,部落纷争不断,为了维护统治、震慑潜在的反抗力量,将犯罪者及其家族视为一体进行严惩的做法逐渐兴起。

秦孝公时期,商鞅对连坐制度推崇备至,并将其写进法律条文,“令民为什伍,而相牧司连坐,不告奸者腰斩,告奸者以斩敌同赏,匿奸者以降低同罚”,自此,连坐制度正式登上历史舞台,为族刑的扩张与实施提供了肥沃的土壤。

秦始皇建立大一统帝国后,重刑思想盛行,“以古非今”“挟书”“妄言”“诽谤”等行为均被施以族刑,“焚书坑儒”事件中,诸多儒生因言获罪,其家族也遭受牵连。此后的历朝历代,连坐制度不断演变,时而严苛,时而宽松,但始终作为统治者维护统治的工具而存在。

直到清末,西方思想如潮水般涌入,1905年,清廷正式宣布废除“连坐”;1949年新中国成立,彻底推翻封建统治,连坐制度在法律层面被宣告终结。

然而,制度的废除并不意味着思想的消亡。几千年来流传下来的“连坐” 思想惯性,犹如无形的枷锁,依然在当代社会产生着负面的影响。

20世纪中期到21世纪初,在当时政治审查较为严格的社会背景下,填写《高中毕业生家庭情况调查表》并注明父母及近亲关系犯罪记录是较为常见的做法。近年来,随着法治观念的不断发展和对个人隐私保护的日益重视,政审的范围有所缩小,主要集中在军事院校、公安院校、某些涉密专业以及考公等特定的报考方向。

从表面上看,政审制度的存在有其一定的合理性。对于涉及国家安全、重要机密等领域的岗位和院校,进行严格的政治审查,能够在一定程度上确保从业人员和学生的政治可靠性,降低潜在的风险。例如,在军事领域,军队肩负着保家卫国的重任,需要高度的忠诚和纪律性;在涉密岗位,工作人员掌握着国家的核心机密,任何一丝疏漏都可能造成不可估量的损失。通过政审,筛选出政治素质过硬、背景清白的人员,对于维护国家利益和社会稳定具有重要意义。

但不可忽视的是,当下政审“究其三代”的做法,在很大程度上存在争议,被不少人视为“政治扩大化”的表现,是当代思想意识版的“连坐”。在我国现行的《公务员法》和《兵役法》中,确实找不到“家人犯罪,孩子不得录用”的明确条款。然而,在现实操作中,许多家庭却因成员的“案底”,让孩子在求学和就业的道路上遭受了不公平的待遇。

这种做法,无疑违背了现代法治“罪责自负”的基本原则。一个人是否能够胜任某项工作或学业,应该主要依据其自身的能力、品德和综合素质,而不应因其亲属的行为而被“一棍子打死”。

将亲属的犯罪记录与个人的前途挂钩,不仅是对个人权利的侵犯,也可能导致人才的埋没。那些出生在“问题家庭”,却通过自身努力积极向上、改过自新的孩子,仅仅因为血缘关系,就被剥夺了追求理想的机会,这显然与社会公平正义的理念背道而驰。这“内部”的规定,是否违反了“上位法”?

“连坐”制度在历史上的初衷,是试图通过将个体命运与家族紧密相连,以达到震慑犯罪、维护统治的目的。但从历史的发展来看,这种制度本质上只是维护了统治阶层的利益,却并未能真正有效地起到威慑犯罪的作用。相反,它制造了大量的冤假错案,破坏了社会的信任基础,导致人人自危。

在当代社会,我们倡导的是法治精神,强调法律面前人人平等,每个人都应该为自己的行为负责,而不是让无辜的亲属为他人的过错买单。

值得关注的是,近几年未成年人犯罪呈现出低龄化的现象。部分青少年仗着自己未满十四岁,对法律缺乏敬畏之心,肆意妄为。古语有云“子不教父之过”,从某种程度上来说,若要追究责任,更应该关注的是“家庭监护失效” 的问题,而不是仅仅因为犯罪者未成年,就一味地执行“教育为主、惩罚为辅”的司法原则,忽视犯罪行为带来的严重后果。

“未成年保护法”的初衷是保护受害的未成年人,而不是成为犯罪未成年人逃避责任的“挡箭牌”。对于那些有能力监护和管理未成年人却失职的家长,应该依法追究其相应的责任,而不是将这种责任不合理地延伸到犯罪人的子孙后代身上。

面对当代政审制度中存在的“连坐”争议,我们需要以更加理性和审慎的态度进行反思和改进。

一方面,政治高层应该进一步明确政审的标准和范围,制定更加科学、合理、规范的政审制度,确保政审工作在法律的框架内进行,避免权力的滥用和随意性。对于确实需要进行政审的岗位和院校,应该细化审查内容,重点关注个人的现实表现和政治态度,减少对亲属犯罪记录的过度关注。另一方面,我们也应该加强法治宣传教育,提高全社会对法治精神的认识和理解,消除“连坐”思想在人们心中的残余影响,树立正确地公平正义观念。

历史的车轮滚滚向前,封建时代的“连坐”制度早已被时代所淘汰。在法治社会不断发展进步的今天,我们不能再让历史的枷锁束缚住我们的脚步。唯有斩断这无形的枷锁,建立更加公平、公正、合理的政审制度,才能真正实现社会的公平正义,让每一个怀揣梦想的人,都能凭借自己的努力,在人生的道路上绽放光彩。

责任编辑:张卓然

责任编辑:谢镇宇